《我所看見的未來預言》7月5日地震引恐慌 作者龍樹諒首度發聲

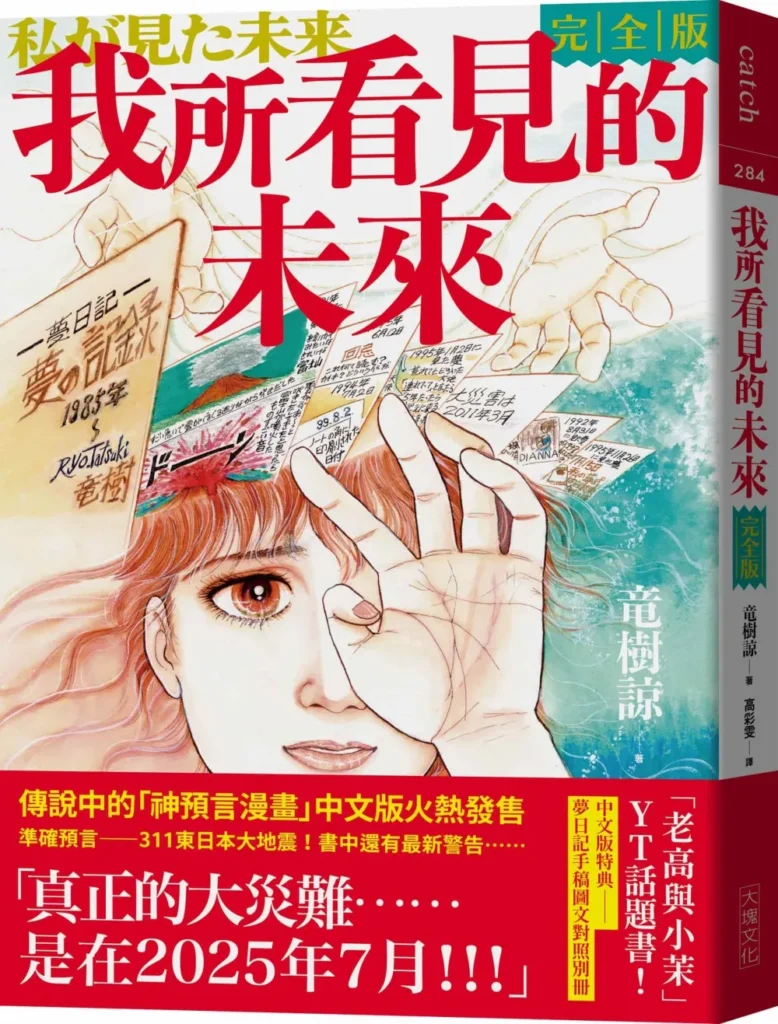

《我所看見的未來》是一部由日本漫畫家龍樹諒創作的作品,內容以作者自稱的「預知夢」為核心,自1999年初版問世以來,即引起不少好奇與爭議。

2021年再版時,封面上特別標示「真正的大災難將在2025年7月到來」,其中包括7月5日將發生大地震與海嘯的情節,近日被廣泛轉載與討論,在社群平台與影音網站瘋傳,意外引發旅遊退潮與產業震盪。

《我所看見的未來》紅什麼?

《我所看見的未來》最初於1999年出版,原本是龍樹諒記錄夢境的半自傳漫畫,內容以手繪圖文形式呈現。

該作因風格特殊、題材罕見,初期僅在特定讀者圈中流傳。直到2011年東日本大地震(311)發生後,書中「海嘯重創日本」的畫面被翻出,讓大眾開始討論其「預言」成真,引起廣泛關注。

原書一度絕版,二手價格飆破20萬日圓。2021年,飛鳥新社重新推出《我所看見的未來 完全版》,除了保留舊內容,並加入新夢境紀錄、短篇漫畫與災難預言,其中最具爭議的,是書腰上印有「2025年7月,真正的大災難即將來臨」的宣傳文案。

這句話迅速成為媒體與社群平台的焦點,使該書銷量突破96萬冊,並在日本、台灣、香港等地形成二度話題高峰。

我所看見的未來作者簡介

- 筆名:たつき諒(漢字:龍樹諒)

- 身份:日本漫畫家

- 出道背景:原為少女漫畫家,20歲時以《月刊Princess》等作品出道

- 創作轉型:1990年代轉向靈異與恐怖題材,開始記錄並創作以夢境為主題的漫畫

- 代表作品:《我所看見的未來》(1999年出版)

- 創作特色:以個人「預知夢」經驗為素材,長期記錄夢境於「夢日記」中

- 重大轉折:1998年退出漫畫界,長年隱居;2021年親自證明作者身分並推出完全版

- 話題來源:因書中曾提及「2011年3月大災難」與「2025年7月大災難」,被廣泛關注為「預言漫畫家」

我所看見的未來預言7月5日大災難

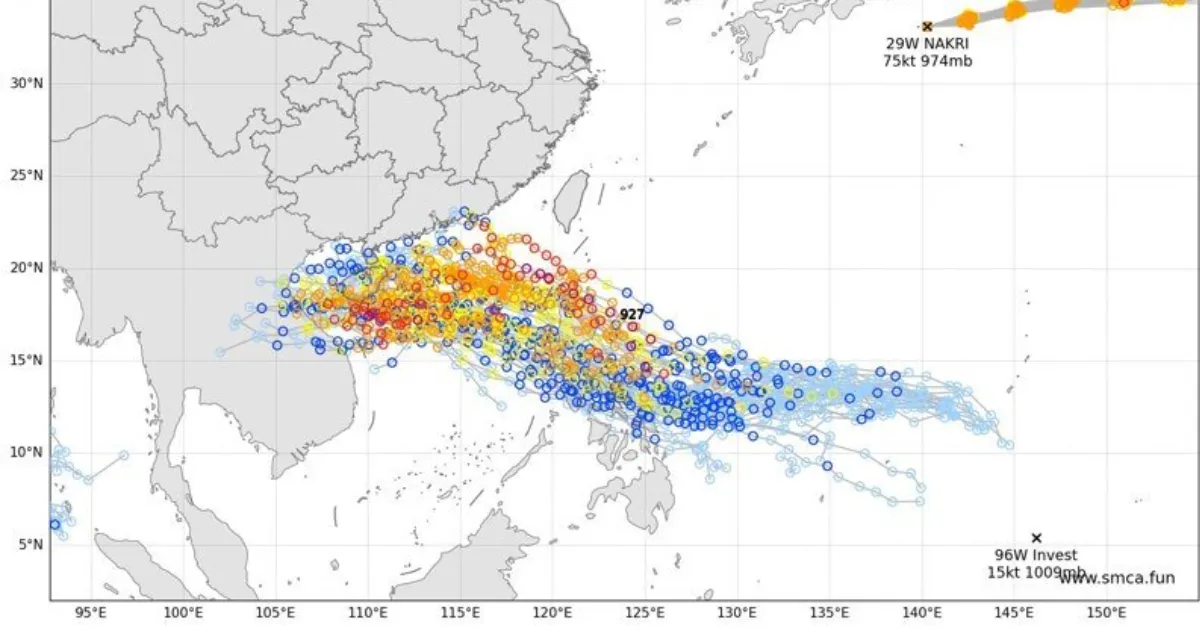

在《我所看見的未來》漫畫中,龍樹諒夢見「2025年7月5日下午,日本南部將發生大規模地震與海底爆炸」,造成巨大裂縫,引發海嘯吞噬日本三分之一國土,並導致台灣、菲律賓與香港隆起連成新大陸。

這樣的劇情,被部分網友視為「未來災難預警」,甚至認為是具科學依據的推測,進而引起恐慌情緒擴散。

根據日媒《每日新聞》報導,龍樹諒本人接受採訪時表示,他對外界的反應持客觀態度,強調「是否相信,應由讀者自行判斷」。

提醒大眾,「不要被過度影響」,呼籲應參考專家意見,冷靜防備,而非陷入不必要的焦慮。

預言影響國外旅遊,多航線被迫減班

受到這個預言影響,香港大灣區航空宣布,自5月中旬起至10月將減少多條香港飛往日本的航班,包括仙台與德島。

航空公司說明,來自社群的地震傳言,造成港人赴日意願明顯下降,是減班的主因之一。

多間香港旅行社表示,近日接獲退團、延期、改往他國旅遊的客戶數量攀升,甚至有旅客明言「不想冒風險去日本」。

旅行業者坦言,這是首次遇到「漫畫預言」成為行程改變的主因,顯示此事件對消費心理產生實質影響。

專家:無確切科學徵兆,預言無法作為依據

對於「7月5日是否會發生大地震」的傳言,前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示,目前無論從地震活動頻率、板塊變動數據或其他地質指標來看,日本周邊地區都未出現將有強震發生的徵兆。

他強調:「地震目前仍無法預測,這類內容屬於民間想像,不具任何地球科學根據。」

日本政府則於去年公布南海海槽地震風險最新評估,將30年內可能發生地震的機率從70%提高至80%。

不過官方特別指出,此評估是為提升國民防災意識,並非具體預測某日將發生災難。

漫畫、迷思與媒體:資訊擴散的現代縮影

除了在日本本土,《我所看見的未來》在香港、台灣、東南亞也引起關注。

根據自由時報報導,截至目前已有超過1400支相關YouTube影片出現,累積點閱超過1億次;中文平台也出現超過200部影片,傳播效應顯著。

飛鳥新社作為再版出版社也表示,出版此書原意在於記錄作者個人的夢境體驗,而非散播恐慌。對於書腰上的「大災難」文字,責任編輯也曾坦言是出於個人判斷,並非根據任何預測科學。

結語:從漫畫到現實,如何建立健康的防災意識?

龍樹諒的漫畫雖以「預知夢」為主軸,但現實中的地震與災難,應依靠科學數據與專業預警機制應對。

無論是否相信預言,這波現象反映的,是大眾對自然災害潛在恐懼的集體心理,也顯示社會在資訊爆炸下,急需建立更清晰的科學素養與媒體識讀能力。

當災難成為一種話題,如何在理性與警覺之間取得平衡,值得我們深思。

想知道更多時事新聞,請持續關注今日543,我們將帶你了解更多最新消息!