棄保潛逃罪正式入刑!最重可判 3 年,立法院三讀通過刑法修正案

為因應經濟犯潛逃,立法院於 5/13 三讀通過《刑法》修正案,新增「棄保潛逃罪」。

雖立法目的明確,但條文設計仍引發多項爭議,遭批立法倉促。本文整理修法重點與立委質疑,帶你一文掌握。

棄保潛逃罪懶人包

5/13 立法院三讀通過《刑法》修正案,為因應近年經濟犯棄保潛逃的行為(如:朱國榮掏空公司資產後,逃往國外,至今下落不明。)修法新增「棄保潛逃罪」。

棄保潛逃罪修法重點包含:

- 修法目的:堵住法律漏洞, 補上過去對棄保潛逃無刑罰規範的缺口,強化司法程序效力

- 對象範圍:交保後被告、遭限制出境者,明確規範適用於遭裁定交保、責付、限制住居或限制出境的被告

- 刑度:1 年以下有期徒刑、拘役或新臺幣 300 萬元以下罰金,最重可判 3 年徒刑

- 追溯時間:此次修法不溯及既往,法律正式生效前的潛逃案件不適用

- 實施日期:待總統公布後施行

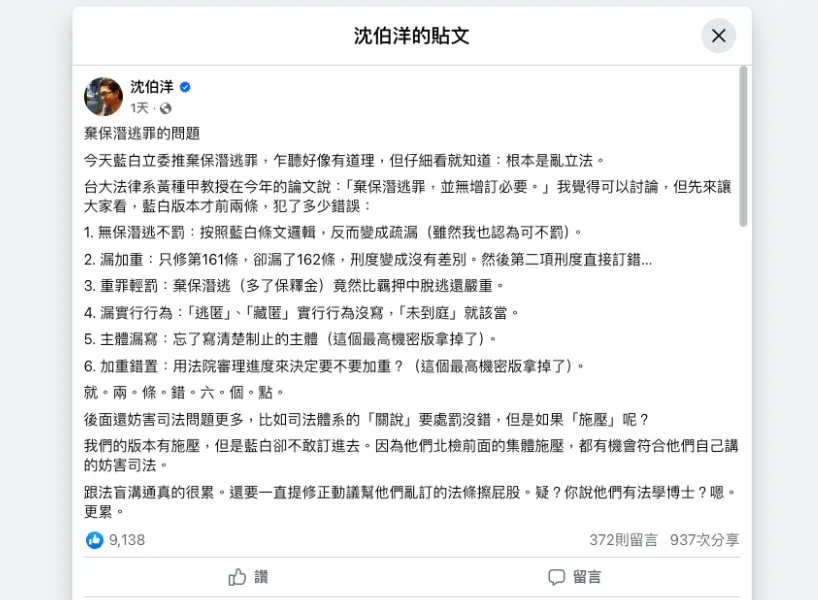

立委指 6 大錯誤痛批「亂立法!」

民進黨立委沈伯洋在法案通過後,公開批評此次修法根本是「亂立法」,指出僅 2 項條文就犯了 6 個錯誤,具體指出錯誤內容如下:

- 無保潛逃不罰:這次新法只處罰「有交保」後潛逃的人,如果根本沒交保、沒限制出境就直接跑了,反而不會被判刑,等於還是有漏洞可鑽

- 漏加重:修了刑法第161條(普通脫逃),但第162條(加重脫逃,像是脫逃過程動用暴力)卻沒跟著改,會導致該重的沒重罰

- 重罪輕罰:棄保潛逃只是跑掉不出庭,卻可能比監獄裡逃獄的人還重罪,讓人質疑「逃走的代價」設計是否合理

- 漏實行行為:條文只寫「未依規定到庭就算犯罪」,卻沒寫清楚要有像「躲起來」「偷渡」這類具體行為,容易變成什麼都能算逃,界線太模糊

- 主體漏寫:條文沒有明說哪些人不出席會被罰,究竟是只有被告還是證人、通緝犯、管收人也包含在內,恐怕會造成執法上的混亂

- 加重錯置:以法院審理進度來決定是否加重刑責,標準過於模糊,不夠具體

其他修法重點:不法關說、逃脫罪加重!

此次立法院刑法修法案內容,除了新增棄保潛逃罪外,還針對不法關說與逃脫罪 2 種情況,額外加重刑責,具體細節如下:

- 新設妨害司法公正罪:

- 立法目的:防堵關說干預司法,針對以職務、身分、地位施壓司法程序者,明確入罪。

- 處罰範圍廣泛:若意圖影響判決、處分、上訴、抗告或偵查指揮等過程(不法關說),將處以 5 年以下有期徒刑,並得併科新台幣 50 萬元以下罰金

- 脫逃罪加重(刑法161 條):

- 修正現行刑度:原本「脫逃罪」(刑法 161 條 第 1 項)最高僅處 1 年以下有期徒刑,修法後提升為 3 年以下有期徒刑

- 調整加重情節刑度:若行為人損壞拘禁場所、破壞械具或以強暴、脅迫方式脫逃,則改處 1 年以上 7 年以下有期徒刑

結論

此次《刑法》修正新增棄保潛逃罪,無疑回應了社會對經濟犯潛逃海外無法可管的情形,也象徵台灣法治對司法程序完整性的重視。然而,從條文適用範圍、刑度設計到執法明確性,仍引發不少爭議。

立法是補漏洞的開始,不是結束。如何在保障人權與強化司法威信之間取得平衡,避免「為立法而立法」,才是真正考驗立法品質與法治精神的關鍵。未來實務如何操作、是否再修補,仍值得社會持續監督。

如果你希望獲得更多社會時事相關資訊,請關注今日543,提供您最完整的新聞資訊。

【延伸閱讀】:立法院吵架原因?一文了解國會改革法案全資訊!

分類:時事新聞

標籤: 立法院