非洲豬瘟吃了會怎樣?症狀、人體影響一篇看

非洲豬瘟(African Swine Fever, ASF),一個令全球養豬產業聞之色變的名詞,不僅是一場動物疫病,更是一場足以撼動國家經濟與糧食安全的國安級挑戰。

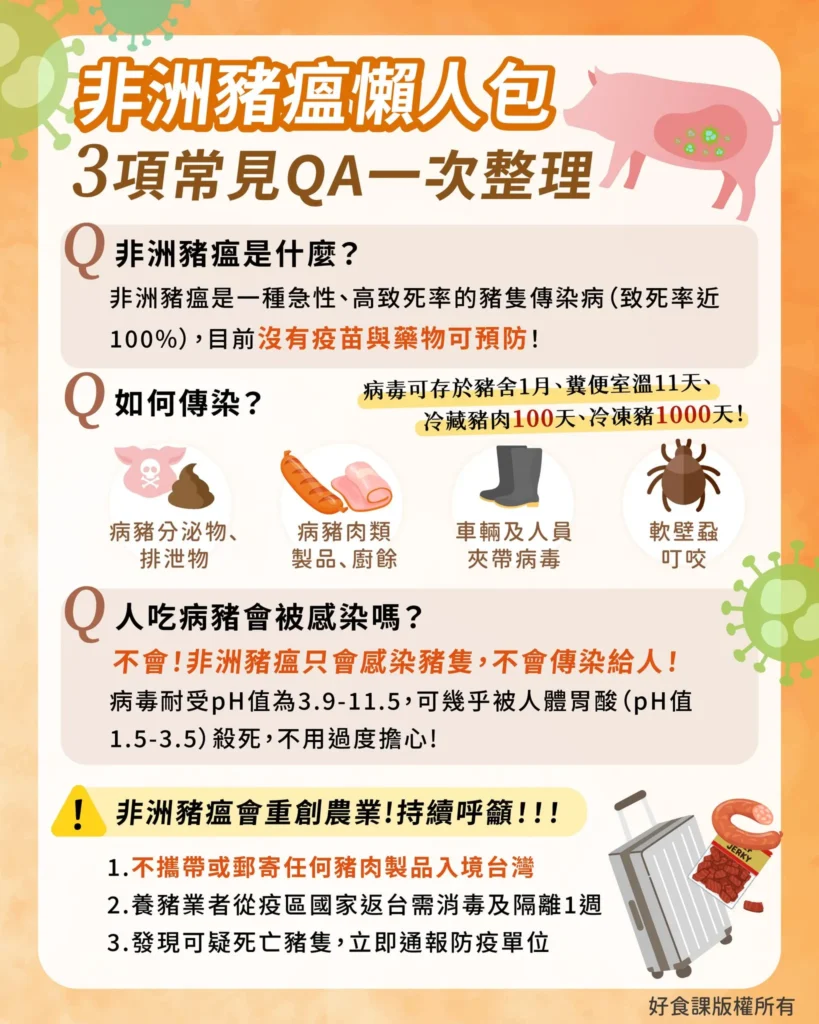

民眾核心疑慮:會傳染給人嗎?非洲豬瘟吃了會怎樣?

每當非洲豬瘟疫情成為新聞焦點,民眾最關心的問題莫過於:「這會不會傳染給人?非洲豬瘟人吃了會怎樣?」

對於這些核心疑慮,科學界和各國衛生主管機關的答案是明確且一致的:非洲豬瘟對人類健康沒有直接威脅。

非洲豬瘟不是人畜共通傳染病

世界動物衛生組織(WOAH)及各國防疫機構均明確指出,非洲豬瘟並非人畜共通傳染病,這意味著它是一種專門感染豬科動物的疾病,不會傳染給人類。

病毒之所以具有「宿主專一性」,其背後的科學原理在於病毒與宿主細胞的結合機制。

非洲豬瘟病毒的表面帶有特定的蛋白質,必須精準地與豬隻細胞表面的特定受體結合,才能夠進入細胞內部進行複製和繁殖。

誤食含病毒豬肉的後果

若民眾不慎食用了含有非洲豬瘟病毒的豬肉或其製品,病毒進入人體消化道後,將面臨兩道強力的防線:

- 胃酸的強酸環境: 根據研究,非洲豬瘟病毒在無蛋白質保護的情況下,能耐受的酸鹼值下限約為 PH 3.9 。人體的胃酸強度遠超過病毒的耐受範圍,絕大多數病毒在進入胃部後會迅速被破壞並失去活性。

- 消化酵素的分解: 即使有少量病毒僥倖通過胃酸,接下來還會面臨腸道中各種消化酵素的分解作用。這些酵素會進一步破壞病毒的蛋白質外殼與遺傳物質,使其無法對人體構成威脅。

因此,病毒不僅無法在人體內複製,更會在消化過程中被消滅。這也意味著,人類不會成為非洲豬瘟的被動傳播者,病毒不會透過人類的糞便排出而污染環境。

真正的食安風險:仍不該吃病死豬肉

儘管非洲豬瘟病毒本身對人無害,但這絕不代表來路不明或病死的豬肉是安全的。專家強烈建議消費者切勿食用這類肉品,其原因在於其他的食安風險。

- 細菌污染: 病死豬隻通常未經合法的屠宰程序,其屠體可能因放置過久而滋生大量有害細菌,如沙門氏菌、大腸桿菌等,食用後可能引發嚴重的腸胃道疾病。

- 藥物殘留: 豬隻在生病期間可能被投以大量藥物,這些藥物可能還殘留在體內,未經過法定的停藥期。

- 缺乏衛生檢驗: 合法的豬肉產品都必須經過屠宰衛生檢查,確保豬隻在健康狀態下屠宰,並在衛生的環境中處理。病死豬肉完全繞過了這道安全防線。

最有效的自保之道,就是在購買豬肉時,認明蓋有「屠宰衛生檢查合格」紅色印章的產品。這個標章代表豬肉來源安全、合法、衛生,消費者可以安心食用。

非洲豬瘟是什麼?

它是由非洲豬瘟病毒(African Swine Fever Virus, ASFV)所引起的一種高度傳染性、惡性豬隻疫病,其特點是發病進程快、死亡率極高,對所有品種和年齡的家豬與野豬都具有毀滅性的殺傷力。

病毒的起源與特性

非洲豬瘟病毒最早於1921年在非洲肯亞被發現,起初僅在非洲野豬與家豬之間傳播。然而,這種病毒憑藉其驚人的環境耐受力,逐步跨越洲際,從非洲蔓延至歐洲,並在近年於亞洲地區造成大規模疫情。

ASFV屬於DNA病毒,其結構賦予了它非凡的穩定性與存活能力。這種病毒的生命力極其頑強,能在相當廣泛的酸鹼值環境中存活,它在自然環境中極難被消滅。

病毒的存活時間更是驚人:在受污染的豬舍中可存活 1 個月,在豬隻糞便中可存活 11 天,在冷藏豬肉中可存活 100 天,而在冷凍豬肉中,其存活時間甚至能長達 1000 天。

與一般豬瘟及口蹄疫的關鍵差異

對於一般民眾而言,「豬瘟」一詞可能涵蓋多種豬隻疾病,但非洲豬瘟與傳統豬瘟(Classical Swine Fever)及口蹄疫(Foot-and-Mouth Disease)在病原、症狀及威脅性上存在根本差異。

為了更清晰地呈現三者的區別,下表整理了其關鍵特性:

| 特性 | 非洲豬瘟 | 豬瘟 | 口蹄疫 |

|---|---|---|---|

| 病毒類型 | DNA 病毒 (Asfarviridae科) | RNA 病毒 (黃病毒科) | RNA 病毒 (微小病毒科) |

| 主要症狀 | 高燒、全身內臟出血、皮膚紫斑、脾臟腫大 | 高燒、神經症狀、結膜炎、脾臟梗塞 | 口鼻水泡、蹄部潰爛、流涎、跛行 |

| 死亡率 | 可高達 100% | 高 | 成豬低,幼畜高 |

| 人畜共通 | 否 | 否 | 是 (但對人類罕見且症狀溫和) |

| 疫苗 | 無 | 有 | 有 |

豬隻的浩劫:非洲豬瘟的傳染途徑與致命症狀

非洲豬瘟病毒對豬隻而言,是一場無法治癒的瘟疫。其傳播方式多樣且隱蔽,一旦侵入養豬場,便會迅速引發大規模死亡,對整個產業鏈造成毀滅性打擊。

無孔不入的傳播途徑

非洲豬瘟的傳播潛伏期約為 4 至 19 天,主要以接觸傳染為主,但其強大的環境存活能力使其傳播途徑遠超於此。

- 廚餘餵飼: 這是最主要且最高風險的傳播途徑之一。

未經高溫蒸煮處理的廚餘中,若含有來自疫區的豬肉製品(如香腸、火腿、肉鬆等),病毒便能輕易存活並感染食用的豬隻。這也是為何台灣政府將「廚餘養豬」的管理視為防疫作戰中最關鍵的一環。 - 人員與車輛夾帶: 病毒可附著於進出養豬場的人員衣物、鞋靴,以及運輸車輛、飼料車、化製車的輪胎和車體上。若未經徹底清潔消毒,這些人員和車輛就會成為移動的污染源,將病毒從一個場區帶到另一個場區。

- 受污染的肉製品: 病毒在冷藏、冷凍及加工豬肉製品中能長時間存活。旅客違規攜帶或透過國際郵包走私的肉製品,是病毒進行跨國、長距離傳播的主要媒介。

- 直接與間接接觸: 健康豬隻直接接觸到病豬的血液、唾液、糞便、尿液等分泌物或排泄物,是場內傳播的主要方式。此外,受病毒污染的飼料、飲水、器具等,也會造成間接感染。

- 生物病媒: 在非洲等特定地區,鈍緣蜱等節肢動物可作為病毒的儲存宿主和傳播媒介,叮咬豬隻後造成感染。

豬隻感染後的臨床症狀與病變

感染非洲豬瘟的豬隻,其病程依據病毒株的強弱和豬隻的免疫狀況,可分為甚急性、急性、亞急性及慢性四種類型。

- 甚急性型 (Peracute): 病程極快,豬隻可能在沒有表現出任何明顯臨床症狀的情況下,僅出現高燒便突然死亡。這種形式使得早期發現與預警變得極為困難。

- 急性型 (Acute): 這是最常見且最典型的形式。病豬會出現高達攝氏 41 至 42 度的稽留熱、食慾廢絕、精神沉鬱、呼吸急促。最顯著的特徵是皮膚出現紫紅色的斑塊或出血點,尤其是在耳尖、腹部、四肢末端等皮膚較薄的區域,稱為「皮膚發紺」。病豬可能伴隨嘔吐或排出帶血的下痢糞便。此類型病程約為4至10天,死亡率幾乎達到 100%。

- 亞急性型 (Subacute): 症狀較急性型溫和,病豬會持續性或間歇性發燒,病程可持續 3 至 4 週。部分豬隻可能存活下來,但會成為病毒的長期帶原者,持續在環境中排毒,對其他豬隻構成威脅。

- 慢性型 (Chronic): 臨床症狀不明顯且多樣,可能僅表現為消瘦、虛弱、間歇性發熱、皮膚潰瘍或關節炎等。病程可持續數月之久。這類帶毒豬隻是防疫上的一大隱憂,因為牠們不易被發現,卻是潛在的傳染源。

從產地到股市:非洲豬瘟如何衝擊台灣經濟?

非洲豬瘟的威脅遠不止於豬舍之內,其衝擊力如漣漪般擴散,深刻影響著從產地到餐桌、從物價到股市的整個經濟鏈條。一場動物疫病,足以引發金融市場的劇烈震盪和產業結構的重新洗牌。

對養豬產業的直接衝擊

這不僅意味著業者血本無歸,更可能導致其長期無法復養,台灣好不容易從口蹄疫疫區除名、重啟豬肉外銷的努力,也將因此付諸東流。

前農委會主委陳吉仲曾評估,若台灣防疫失守,非洲豬瘟全面爆發,整體經濟損失恐將超過新台幣 2000 億元,遠高於1997年口蹄疫造成的 1700 億元損失。

結論—守護台灣豬:全民的防疫責任與未來展望

非洲豬瘟,這場席捲全球的豬隻瘟疫,對台灣而言,既是一場嚴峻的國安挑戰,也是對整體社會應變能力的一次全面體檢。從病毒的生物特性、對產業的經濟衝擊、公共政策的演變,到第一線的防疫攻防,此次事件揭示了多層次的課題與未來必須堅守的方向。

- 養豬業者: 必須將生物安全規範內化為日常操作的鐵律,嚴格執行人員、車輛的進出管制與消毒。

- 一般民眾: 應發揮公民的防疫意識,拒絕從國外攜帶或網購任何來路不明的肉類製品入境,並正確處理廚餘,避免境外病毒有任何可乘之機。

- 政府單位: 則需持續強化邊境的檢疫防線,維持國內高效的監測與通報網絡,並隨時準備好應對突發狀況的應變量能 。